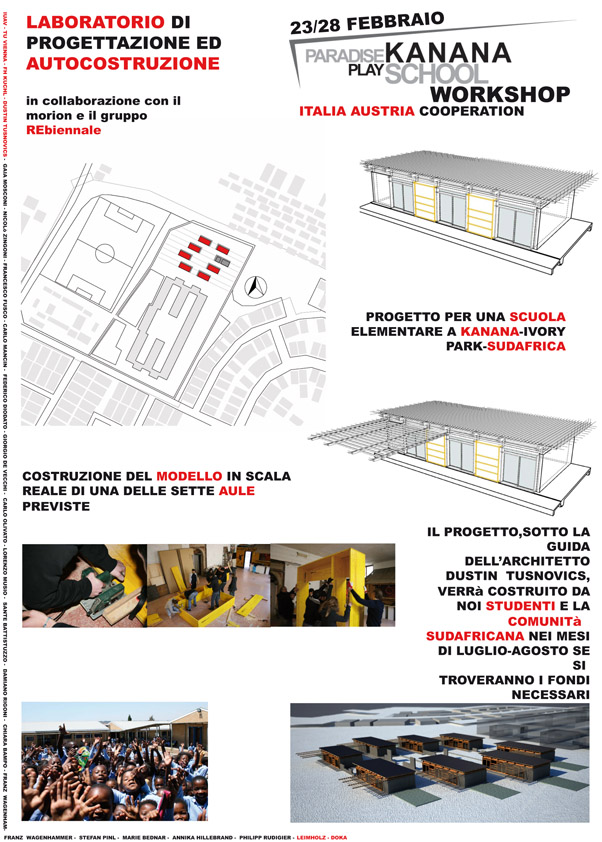

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE E AUTOCOSTRUZIONE DAL 23 AL 28 FEBBRAIO

Progetto per una scuola elementare nella township di Johannesbourg (South Africa)

Il Workshop coinvolge studenti delle facoltà di Architettura

dell’Università di Venezia (IUAV) e di Vienna con la cooperazione di

Rebiennale e del Laboratorio Morion. Il progetto “Kanana school” sarà

realizzato nell’estate del 2009 dalla comunità sudafricana e dagli

studenti che hanno costruito il modello sperimentale in scala reale.

IUAV, Università di Architettura di Vienna, Rebiennale

Il Sudafrica si prepara per la Coppa del mondo di football del 2010, il panorama è una scenografia lussuosa e verticale, fatta di grattacieli in vetro e acciaio, molto cemento e, poco distante ma al capo opposto delle città, alla fine di strade sterrate, le township con i loro modesti cantieri di mattoni per costruire centri sportivi o culturali e scuole.

Le opere avanzano insieme ai due estremi geografici e sociali delle principali città sudafricane. Architetti e urbanisti del Sudafrica ci raccontano che “il modo di fare le città non è cambiato dopo l’apartheid.

Si continua a spostare o mandare i poveri sempre più distante, e questo rende ancora più poveri”. Due mondi che vivono in compartimenti stagni e che la fine del sistema dell’apartheid, dopo quindici anni, non ha mescolato o ravvicinato.

Allora da una parte della città si edifica uno stadio da 300 milioni di euro e dall’altra si riparte da quasi zero per costruire un avvenire comune. Anche se tre ‘neri’ insieme non vengono più arrestati, gli abitanti delle township continuano a resistere come in passato contro la segregazione sociale, la comunità nelle township del Sudafrica è composta da realtà associative e culturali che, in modo molto più efficace rispetto alle municipalità o al governo, intervengono con progetti autofinanziati negli spazi comuni dei quartieri.

Una forma di autogestione che si fonda sulla rete sociale e familiare ma anche sugli sponsors locali, dal falegname alla fabbrica di mattoni o di lamiera, che collaborano o contribuiscono per realizzare i progetti di autocostruzione.

Che non hanno vita facile. Gli abitanti e gli architetti urbanisti si battono non solo per fare colletta di fondi e per definire insieme un modello di gestione economica per ogni singolo progetto – che naturalmente deve essere sostenibile per la comunità – ma anche per ottenere le autorizzazioni indispensabili e l’accesso ai servizi di base, vitali.

La dinamica sociale del processo di costruzione è più importante della costruzione stessa perché, prima di ogni altra cosa, garantisce un’autonomia di scelta e decisione rispetto al proprio quartiere e habitat territoriale. Questo percorso non è facile, una strada sconnessa e piena di buche come quelle che portano alle township. Il confronto è quotidiano, ci si ritrova per discutere come programmare e coordinare il progetto in corso, le riunioni coinvolgono i futuri utilizzatori degli spazi e chi lavora nel cantiere per poi gestire il luogo insieme.

Nei quartieri delle township non esiste la possibilità di sfruttare tecnologie avanzate o di utilizzare materiali innovativi e costosi, e avere le risorse economiche necessarie per garantirne la manutenzione, si procede con il minimo necessario, ciò che ha valore, in zone di estrema povertà, viene rubato. Il coinvolgimento degli abitanti implica una coscienza del bene comune e nel contempo una protezione contro l’esproprio della qualità della vita nei quartieri.

La realtà è spaccata e separata in due, mentre la popolazione ‘bianca’ e agiata si auto-ghettizza nei quartieri residenziali sicurizzati e sorvegliati, città private ed esclusive, milioni di persone abitano in case indecenti.

Città sovraffollate, fatte di baracche più o meno fatiscenti sistemate lungo strisce polverose di terra battuta in mezzo a svincoli autostradali e aree asfaltate che arrivano al limite della costa oceanica o dell’interno del paese. Queste città sono attraversate da strade senza sbocco che hanno come orizzonte le architetture avverinistiche o neo-classiche delle grandi imprese internazionali e delle banche, un paesaggio onirico se non fosse vero. Le facciate coloniali restano a ricordare i quartieri dove, ancor prima della promulgazione delle leggi dell’apartheid, i Neri, poi i meticci, venivano cacciati, arrestati o scortati fino all’esilio e all’illusoria distanza di sicurezza per i Bianchi. Queste città hanno sempre ospitato un incessante flusso di rifugiati e di migranti e nelle township più vaste continua a vivere una popolazione tre volte superiore che abita nelle bidonville diffuse a

perdita d’occhio in cui affiorano, un po’ qui e un po là, piccole costruzioni monofamiliari vecchie o recenti. Un paesaggio colorato di baracche di legno e latta, incastrate l’una accanto all’altra intersecato da viottoli che sbucano su strade costeggiate dai fabbricati dei servizi igienici in cemento con i rubinetti di acqua potabile installati dalle municipalità.

L’unico servizio pubblico. L’energia è fornita dai generatori di corrente auto-alimentati. Secondo il Centro africano per la città dell’università di Città del Capo, l’accesso ai servizi di base – acqua, elettricità e raccolta rifiuti – risulta “elevato”, anche se riconoscono che “la vita nelle township non è molto migliorata dopo la fine dell’apartheid per ragioni economiche, la disoccupazione e la povertà non invertono la marcia della segregazione razziale ereditata e rendono inefficaci gli investimenti pubblici”. La politica abitativa nell’ultimo decennio è entrata nel vicolo cieco delle case prefabbricate sovvenzionate per trasformare le bidonville con la più forte densità in quartieri di villette a schiera ma il governo riesce a finanziare 8000 unità abitative all’anno su centinaia di migliaia di domande e una popolazione in crescita.

Le liste d’attesa si allungano all’inverosimile, la tensione sociale sale di fronte al costo proibitivo delle villette prefabbricate e all’uso dei terreni considerato “demente” da parte degli stessi funzionari governativi addetti alla pianificazione urbana i quali sostengono la necessità di “partire dalle bidonville invece di sradicarle senza riuscirci fino allo sfinimento e all’esaurimento del finanziamento pubblico”.

Non è difficile capire che in una township, ma vale anche per un villaggio, lo spazio tra le costruzioni è più importante della costruzione stessa e non è possibile ne’ auspicabile disegnare un contenitore e stabilire a tavolino la sua fuzione sociale. L’intervento pubblico richiesto dagli attori sociali coinvolti nella complessa trasformazione urbana delle township riguarda quindi solo quello che gli abitanti stessi non possono realizzare come le reti di trasporto e le infrastrutture.

L’implosione dell’ANC (African National Congress) in questi ultimi mesi ha pesato molto sulla coesione delle comunità che abitano il Sudafrica, le strutture cittadine che governavano le township sono crollate e fragili equilibri di potere localistico hanno sostituito la prospettiva storica e gli indirizzi che la generazione politica cresciuta nell’apartheid si era data.

Questo vuoto si è dunque riempito di progetti autogestiti, dal mercato rionale alle scuole materne, dal campo di calcio all’atelier di danza, musica o pittura. Dove prima si vendevano tranci di carne fresca sul marciapiede ora si compra al banco con impeccabili garanzie igieniche, e i bambini invece di vagare in mezzo alla no-man’s land del sistema educativo partecipano al cambiamento dal basso reinventato da mamme, sorelle e fratelli adolescenti, frequentando l’asilo nido e poi la scuola.

L’urbanistica nelle township per ora è una parola sconosciuta. Scuole, palestre o centri polivalenti al posto delle aree abbandonate sono davvero nelle mani degli abitanti e dei collettivi di architetti e artigiani che promuovono i cantieri autogestiti.

Un’ecologia sociale, la questione sollevata da Johannesbourg a Venezia.

Share this Post